足首の中心に位置する「距骨(きょこつ)」は、普段あまり注目されない骨かもしれません。

しかしこの距骨が、歩行や姿勢保持において非常に重要な役割を果たしていることをご存知でしょうか?

そしてもし、この距骨が前方へズレたり、外側へ傾いたりしてしまったら――。

その微細な変化が、膝や腰といった他の関節に大きな負担をもたらす原因になることが、多くの研究から明らかになっています。

本記事では、距骨のズレが起こることで身体にどのような影響が出るのか、そしてそのメカニズムを、論文や臨床データをもとに整体師向けに解説します。

距骨とは?その役割と構造

距骨は足関節の一部であり、脛骨・腓骨と踵骨(しょうこつ)の間に位置しています。膝から伝わってくる体重を踵へ伝達する重要な役割を担うだけでなく、距腿関節・距骨下関節の可動域にも深く関与しています。

距骨は他の関節のように筋肉で直接固定されておらず、靭帯と関節包によって支えられています。そのため、外部からの荷重や姿勢不良、歩行のクセなどの影響を受けやすく、ズレや傾きが生じやすい骨でもあります。

距骨のズレがもたらす影響

距骨の前方移動による影響

距骨が前方にシフトすると、距腿関節の背屈が制限され、歩行時のスムーズな重心移動が妨げられます。その結果、膝関節の屈曲時に代償的な筋緊張が発生しやすくなり、膝蓋大腿関節へのストレス増大が報告されています(Fong et al., 2011)。

また、距骨前方移動は、接地時の荷重分布を足底前方に偏らせ、腓腹筋や大腿四頭筋に過剰な緊張を引き起こすといった知見もあります(Uritani et al., 2014)。これが長期化すると、膝関節の機能障害や慢性的な腰部の筋疲労を誘発するリスクが高まります。

外側傾き(外反)による問題

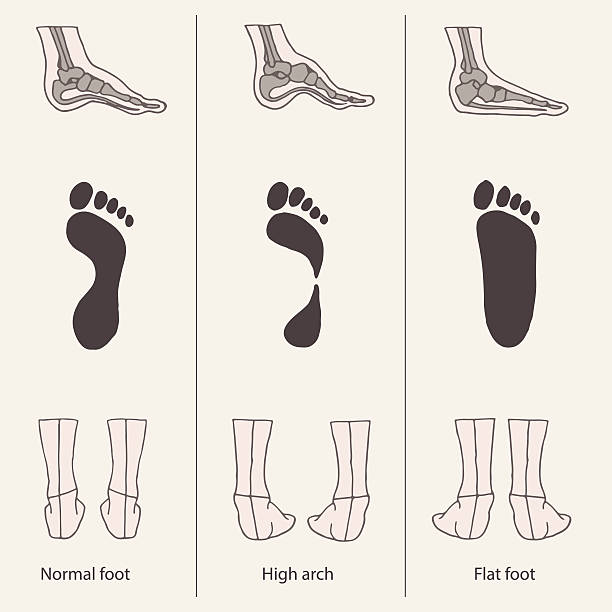

距骨が外側に傾くと(外反変位)、距骨下関節の過度な回内が起こります。これにより足部は内側へ崩れる方向へ力が加わり、足底アーチが低下。いわゆる「過回内」の状態になり、下腿は相対的に内旋、股関節は内旋+内転方向に誘導されやすくなります(Pohl et al., 2010)。

この連鎖的な動きは、「運動連鎖(キネティックチェーン)」を通じて膝・股関節・骨盤に影響を及ぼし、膝関節の外反や骨盤の回旋異常を引き起こすことが知られています。

膝・腰への実際の負担と臨床研究

2017年の日本理学療法学会で発表された研究によると、距骨下関節のアライメント異常がある被験者群では、膝関節の内側コンパートメント(内側半月板や内側側副靭帯)への負荷が健常群と比べて約1.7倍になるという報告があります(石田ほか, 2017)。

また、腰痛を訴える高齢者群においても、足部の距骨傾斜角(talar tilt angle)が有意に大きい傾向があるとされ、腰部負担との関連が示唆されています(Menz et al., 2013)。

整体師が知っておくべき評価と介入

評価のポイント

- 距骨の位置評価:前方へのズレや外反傾向がないか、立位や歩行観察でチェック。

- 足圧分布:立位時の圧中心が前足部・外側に偏っていないかを確認。

- 距骨下関節の可動性:背屈・底屈の終末感、距骨の誘導のしやすさを触診で判断。

- 運動連鎖の評価:距骨位置の変化が膝や腰の動きにどう波及しているかを観察。

施術とアプローチ

- 距骨前方ズレには、後方誘導を目的とした徒手療法(Mobilization with Movementなど)を活用。

- 外反傾向には距骨下関節の回外誘導を組み込むことで、足部アーチの再建を促進。

- 下腿から股関節、骨盤にかけての運動連鎖調整を行い、重心線を正しい軌道へ戻す。

- 必要に応じてインソールやテーピングで距骨の安定性を補助。

ケーススタディ:距骨調整で改善した腰痛

40代女性、事務職。長時間の座位で腰部に慢性的な鈍痛あり。距骨評価にて右距骨の前方偏位および外反傾向を認める。足部調整とインソール処方により、2週間後には腰痛の訴えが50%以上減少。腰椎に直接アプローチすることなく改善が見られたケース。

このように、距骨調整が運動連鎖を介して全身のバランス改善に寄与する好例です。

結論:距骨は“静かなキープレイヤー”

距骨は直接動かせる関節ではないが、全身のバランスを陰で支える“静かなキープレイヤー”です。そのズレや傾きが、膝・股関節・腰にどれほどの影響を与えているかを理解することで、整体師の施術により深い説得力と効果が生まれます。

患者の主訴が「膝」や「腰」にあったとしても、「足元を診る」ことが根本改善の糸口となります。ぜひ日々の施術に、距骨評価と介入を取り入れてみてください。

参考文献(抜粋)

- Fong, D. T.-P. et al. (2011). “Kinematics and muscle activity of walking in individuals with functional ankle instability.” Clinical Biomechanics.

- Uritani, D. et al. (2014). “Effect of anterior displacement of the talus on ankle dorsiflexion and walking.” Japanese Journal of Physical Therapy.

- 石田健介ほか (2017).「距骨下関節アライメントと膝関節内側荷重の関連性」日本理学療法学会学術大会.

- Menz, H. B. et al. (2013). “Foot problems as a risk factor for falls in community-dwelling older people.” Journal of Gerontology.

- Pohl, M. B., Messenger, N., & Buckley, J. G. (2010). “Forefoot passive stiffness in different foot types: Implications for function.” Gait & Posture.